K4_2_B

www.drahtton.de

|

<- Anfänge der magnetischen Aufzeichnung |

Übersicht |

-> Bastelarbeit unserer Tochter |

Bilder einer Drahttongerät Restaurierung

Das Gerät

entstammt einer „Musiktruhe“, wo es wohl einem Plattenspieler weichen musste?!

Äußerlich komplett, am Tonarm und

den Tonarm-Ablagen sind Teile abgebrochen. Das kriegen wir.

Der Zustand ist bescheiden,- das wichtigste aber ist, es ist komplett!! Alles andere ist machbar.

Das Bild

zeigt unten links den Tonkopf und den roten Knopf TRYK, den man drücken muß,

wenn durch das Bandende oder

schlimmer durch einen Drahtbruch der Abschaltauslöser aktiviert wurde.

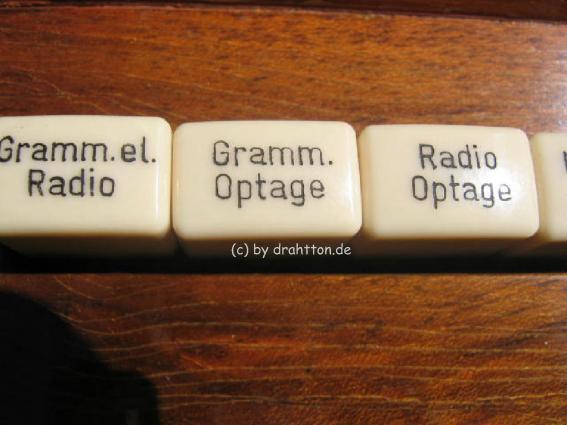

K4_2_B2

Zu

Produktionszeiten gab es vielfach noch Gleichstrom zur Versorgung von

Haushalten. Deshalb hier ein Umschalter von

Gleich- zu Wechsel-Spannung.

K4_2_B3

Nach der

Aufarbeitung. Gewissensfrage: Soll man die angerosteten Originalschrauben

belassen oder durch neue

glanzverzinkte Zylinderschrauben ersetzen?

K4_2_B4

K4_2_B5

Ab in die Badewanne:

K4_2_B6

K4_2_B7

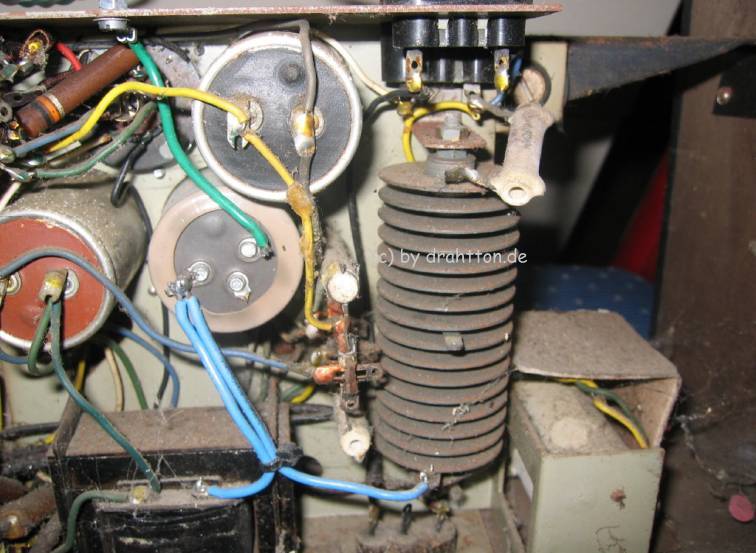

Der innere

Zustand eines Koffergerätes. Das wichtigste, es ist fast komplett!!! Das

bedeutet, dass ich weiß, welche Teile

ich besorgen muss, - ein Schaltbild würde sehr viel schneller zum Ziel führen.

Fehlanzeige. Ich habe nun fünf D

rahttongeräte, - aber noch nie ein Schaltbild gesehen. Die Probleme sind die

freie Verdrahtung der Bauteile (Platinen

gab es noch nicht) und die Wickelkondensatoren, die über die Jahre gern

Feuchtigkeit ziehen. Die Kapazität nimmt

immer weiter ab bis zum Durchgang. Hat ein Koppelkondensator keinen

nennenswerten Widerstand, bedeutet das

den baldigen Exitus der entsprechenden Röhre! Diese Kondensatoren sind meist

Hochvolttypen, die sich schlecht

prüfen lassen und heute schwer zu beschaffen sind.

K4_2_B9

K4_2_B10

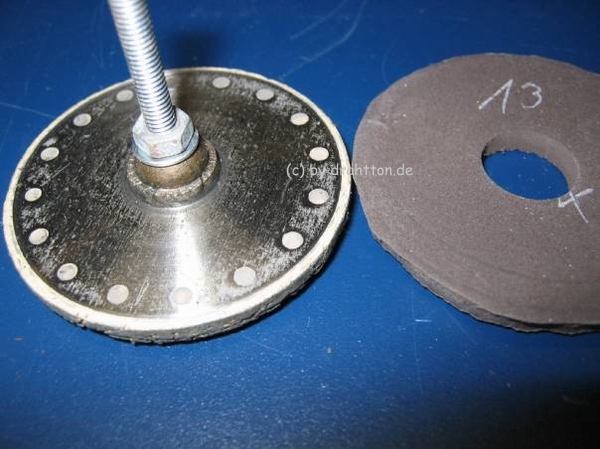

Zum Beispiel Aufarbeit eines Reibrades (was für ein Glück nicht nach einem Ersatzteil suchen zu müssen). -Ersatz gibt’s nicht!

K4_2_B14

K4_2_B15

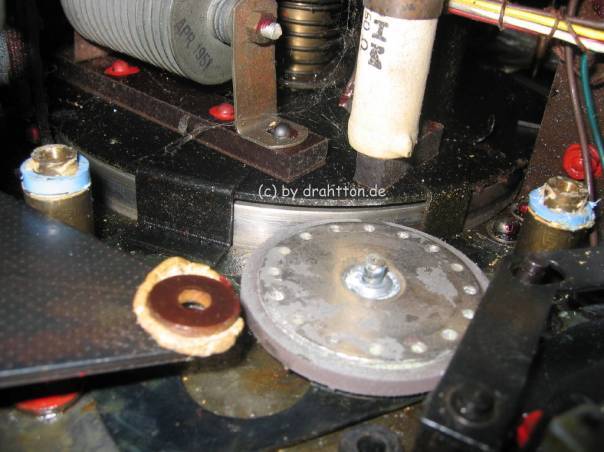

Das

erneuerte Reibrad überträgt die Drehbewegung des „Plattentellermotors“ auf den

Plattenteller.

Von der Plattentellerwelle geht es über eine Filz-Friktions-Kupplung zu einer

Schneckenverzahnung

auf eine bronzefarbene Welle in einem Hüllrohr zu einer Kurvenscheibe, die

ihrerseits den Tonkopf

gleichmäßig hebt und senkt. Am unteren Bildrand ist die Spiralfeder zu

erkennen, die mit einer penibel

einzustellenden Vorspannung den Reibwert bestimmt. Ist das Losbrechmoment nur

geringfügig zu groß,

kann das zum Drahtriss führen. Einen Drahtriss kann man theoretisch

verknoten(s.o.). Wer das

womöglich mehrmals machen musste, hat bestimmt früher oder später nach einem

TonBANDgerät

geschielt. Hinzu kommt, dass, wenn dieser spezielle Knoten wieder die feine Nut

im Tonkopf passieren

muss, er dort irgendwann wieder reißt.

K4_2_B19

Dieses ist der Band-(pardon) der Draht-Endabschalter.

Wenn der

Draht einmal reißen oder einfach nur zu Ende sein sollte, verschiebt das

Drahtende oder besser

ein am Drahtende befestigtes Fähnchen diesen filigranen Hebel. Das Hebelchen

wird seinerseits von zwei

noch filigraneren Federdrähtchen in seiner Mittelstellung gehalten, wobei der

Motorstromkreis an dieser

Stelle geschlossen ist.

Was

passieren würde, wenn diese Abschaltung versagt, wird sich jeder Tonbandfreund

aus eigener Erfahrung

sicherlich vorstellen können. – Nur, daß wir es hier nicht mit einem Band zu

tun haben, sondern mit einem

haarfeinen Draht, der immer dann reißt, wenn er es nicht soll.

Meine Frau

hat über einige Tage einen Teil ihrer Freizeit damit verbracht zu versuchen,

einen Draht ohne Drall

und ohne Knick wieder auf die Spule zu bekommen. Schließlich nahm sie die

Schere und ich musste ihr

versprechen, eine neue Spule zu besorgen. Beim freundlichen HiFi-Händler um die

Ecke??!

Die

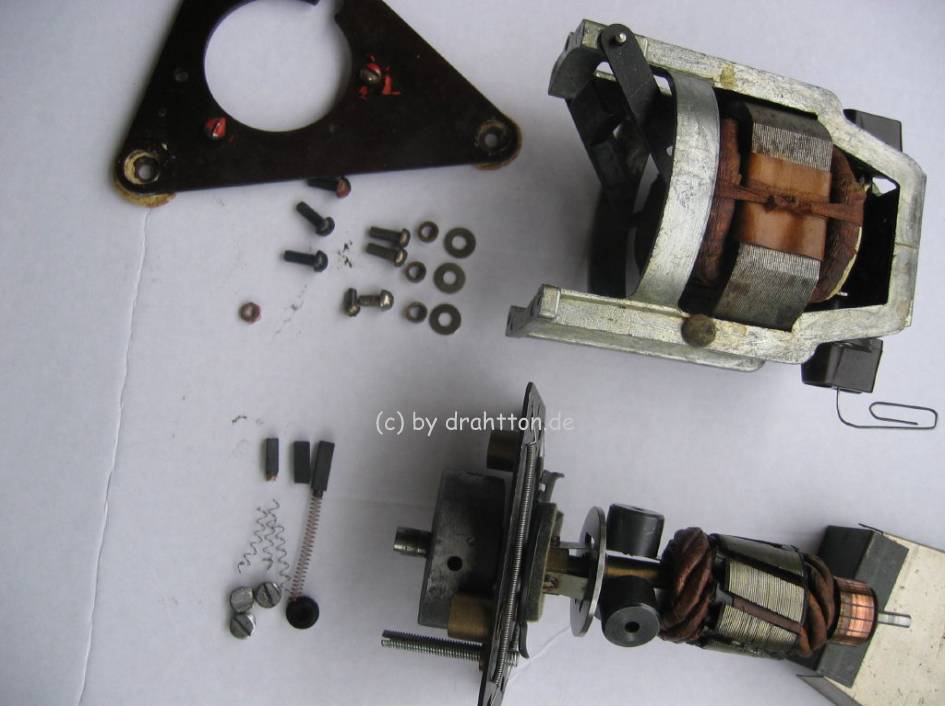

Antriebsmotoren:

K4_2_B21

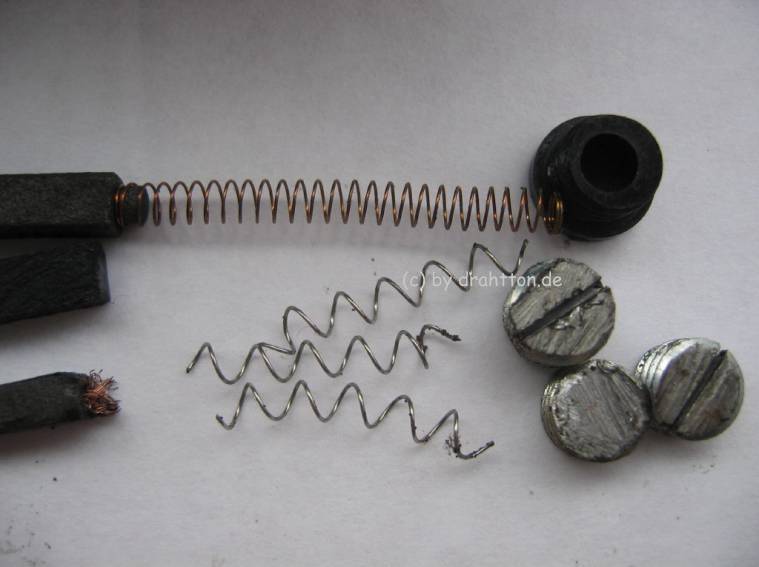

Ein

Schlosser muß versucht haben das Gerät (kaputt) zu reparieren. Oben im Bild

passend zurechtgeschliffene Kohlen mit

passender Feder und Bakelitverschluß. Die wie selbst gewickelt aussehenden

Federn, waren zu kurz und aus viel zu hartem

Material. Sie hatten sich zusammen mit den viel zu kleinen Kohlen in der

Bürstenführung verkantet, wobei der Kollektor

tiefe Riefen bekam und überschliffen werden musste.

K4_2_B22

K4_2_B23

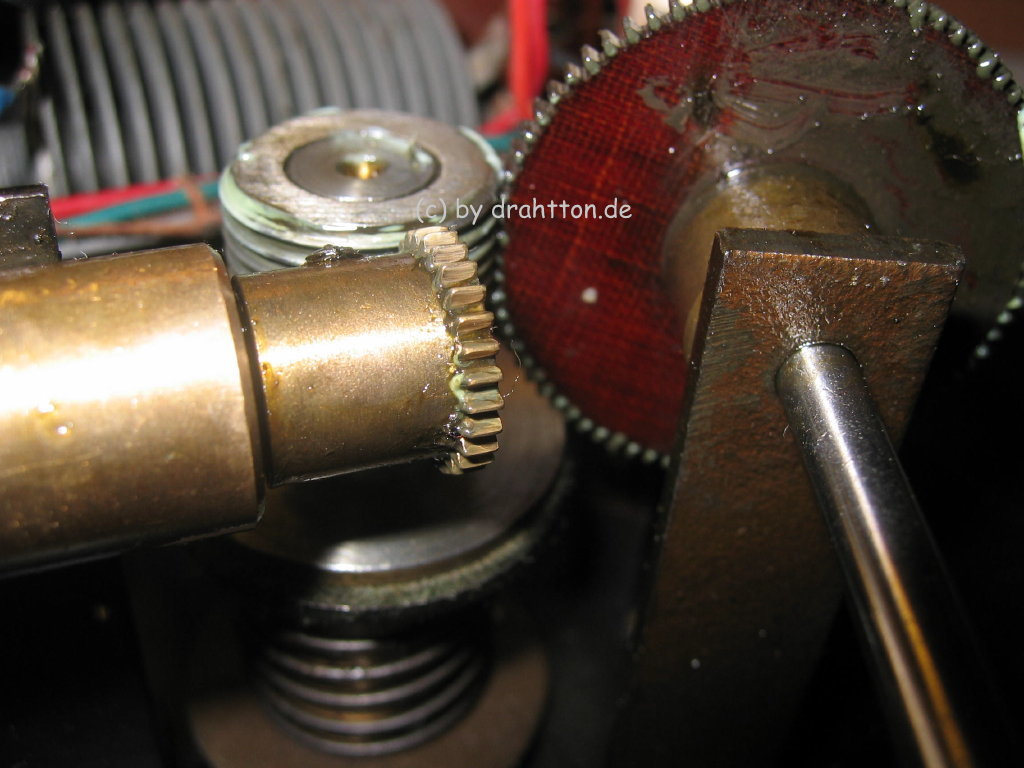

Hier sind

die Fliehkraft-Gewichte zu sehen, die bei zunehmender Drehzahl nach außen

wandern und über die Blattfedern

die silberne Friktionsscheibe gegen den Filz drücken. Hierdurch wird der Motor

abgebremst und durch dieses ständige

Wechselspiel auf eine feste Drehzahl geregelt. Der Filz wird leicht

eingefettet, wodurch die Regelmechanik verschleißfrei

arbeitet. (Nebenbei,- ohne Service-Unterlagen den best geeigneten

Reibkoeffizienten zu finden und durch zahlreiche

Fehlversuche die Blattfedern zurückbiegen zu müssen, war eine Beschäftigung von

Tagen.) Wenn der Motor dann aber

fast vibrationsfrei in der Hand gehalten läuft und sich ruckfrei regeln lässt,

ist das ein tolles Gefühl und der Lohn dieser

„Pionierarbeit“! Ich denke, dass dieses Nachvollziehen der alten Ingenieursarbeit

und die Instandsetzung für mich die

Faszination mit der Beschäftigung von Tonbandgeräten ausmacht.

(Hätten es dann nicht ebenso gut Schreib- oder Nähmaschinen sein können . .

.?!)

K4_2_B24

Der

Sollwert der Drehzahl wird über die Vorspannung dieser Federn erreicht. Die

hierfür vorgesehende Schraube ist

durch eine Öffnung von außen gut zugänglich. Leider aber nur für den

Plattenteller-Motor. Der Spulmotor muss für

jede kleinste Nachjustierung ausgebaut werden!

K4_2_B25

Der

Plattenteller von unten, der gleichzeitig den Draht aufnehmen und als

Schwungmasse für eine konstante Drehzahl sorgen muß.

Man beachte die massive Zink-Druckguß Fertigung! Zusätzlich ist jedes Segment

der Versteifungsstege sorgfältig mit Dämmstoff ausgelegt.

Justage- oder Bedienungsfehler?!

K4_2_B26

Hier muß er durch, oder besser daran vorbei, - und wehe es kommt ein Knoten . . . (dann . . . siehe oben)

Der

Tonkopf seiner Abdeckung entledigt.

Links die Aufnahme-, rechts die Wiedergabespule

Die

Drahtspule:

K4_2_B28

So ist

alles in Ordnung: ca. 2200m (Meter!), bis zu 0,09 mm dünn, stramm aufgewickelt

und mit der für

B&O-Spulen typischen angeknüpften „Fahne“ in der Spule gesichert.

Andere Hersteller hatten hierfür andere Lösungen.

Der

Tonarm:

K4_2_B29

Schon vor

der Demontage des Tonarmes fällt sein hohes Gewicht auf. Was muss das Abtasten

für eine Tortur für die

Schellackplatten gewesen sein! Weit gefehlt!!! Nicht die Abtastnadel stützt das

Gesamtgewicht auf der Platte ab,

sondern ein kleines unauffälliges Bürstchen!

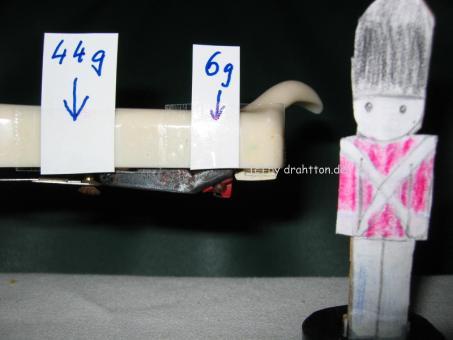

Das Auflagegewicht:

K4_2_B30

Hier ist das erwähnte Bürstchen gut zu erkennen.

K4_2_B31

Es stützt fast das gesamte Gewicht (Tonarm + Tonab- nehmer-system) des Tonarmes auf der Grammophon-Platte ab!

K4_2_B32

Das

Tonabnehmersystem ist auf einem eigenen Träger montiert, der frei auf und ab

schwingen kann.

Nur dieses Eigengewicht ergibt die Auflagekraft der Nadel, - genial!

K4_2_B33

Wenn man

sich weiter vergegenwärtigt, dass das Bürstchen immer für einen etwa gleichen

Abstand

zwischen Tonarm und Platte sorgt, wird deutlich, dass ein etwaiger Höhenschlag

einer Platte (was

bei Schellackplatten bei unsachgemäßer Lagerung vorkommen konnte), nahezu

ausgeglichen wird.

Auf diese Weise spielt die Massenträgheit des Systems eine deutlich geringere

Rolle, - toll!

Die

Plattenendabschaltung:

K4_2_B34

Ist mein

Lob unserer Altvorderen zu überschwänglich? Dann sei auf einen weiteres Detail

hingewiesen:

Schellackplatten waren nicht genormt. Sie konnten unterschiedliche Durchmesser

haben. Schlimmer waren

die unterschiedlichen Auslaufrillen. Diese Rille nutzten spätere Plattenspieler

zum Abschalten des Antriebs

(Halbautomat) oder auch zum Zurückführen des Tonarmes (Vollautomat). Sieht man

nun von unten auf das

Bürstchen (es hat also eine weitere Funktion), erkennt man, dass es auf einem

relativ langen Hebel befestigt ist.

Dieser Hebel kann in der Waagerechten frei in beide Richtung schwenken.

Schwenkt von unten gesehen das

Bürstchen nach links (so will es die Rille, die nach innen strebt) führt ein am

anderen Ende befestigter Federdraht

an einen einfachen Niet, an dem ein Kabel angelötet ist. Wird also eine Platte

abgespielt, schwenkt das Bürstchen

den Federdraht gegen den Niet und der Stromkreis ist geschlossen. Läuft zum

Ende die Nadel in die Auslaufrille,

schwenkt der Hebel in die entgegengesetzte Richtung, wodurch der

Antriebsstromkreis geöffnet wird. Ist das zuviel

Lobhudelei? Ich finde diese an sich simplen mechanisch / elektrischen Lösungen

einfach toll!! Und jetzt erklären wir

die Laser- Steuerung eines DVD-Players . . .

Das

Tonabnehmersystem:

K4_2_B35

Hier ist

das Tonabnehmersystem zu sehen: Leider fehlt die Abtastnadel! Schaut man genau

hin, ist deutlich die gar nicht

so kleine Induktionsspule zu sehen. Die Nadel gibt ihre Auslenkungen, die sie

durch das Abtasten der Plattenrille erfährt,

über ein Hebelsystemchen an einen Magneten weiter. Hierdurch werden die

winzigen Bewegungen des Magneten in

der Spule in eine der Auslenkung proportionalen Induktionsspannung umgewandelt.

MMC Moving Magnet würde

man dieses System heute nennen, -Jahrzehnte später!!

Der

Lohn der Mühe:

K4_2_B36

K4_2_B37

Das

„Zählwerk“ gibt, starr mit dem Antrieb verbunden, recht genau die Spiel- resp.

Restspielzeit in Minuten an.

Eigentlich zu knapp, i.d.Regel werden längere Spielzeiten erreicht!

K4_2_B40

Drehknopf

zur Aussteuerung, Aussteuerungs-Anzeige Wenn es munter flackert kommt

Freude auf. – Die Musik wird fast zur Nebensache!